Revue Contrechamps 03

Textes de György Ligeti, York Höller, Brian Ferneyhough, Mauricio Kagel, Wolfgang Rihm, Luca Lombardi, Hugues Dufourt et Pablo Ortiz.

Études de Philippe Albèra, Philippe Dinkel, Giselher Schubert, Jürg Stenzl, Carl Dahlhaus, François Decarsin et Albrecht Riethmüller.

Présentation

Dans les différents domaines de l’activité artistique, et dans la musique en particulier, le terme d’avant-garde ne jouit plus d’une grande considération. Il a paru progressivement dévalué, à la fois dans les travaux critiques de ces dernières années, et dans les propos tenus par les compositeurs eux-mêmes. Il a disparu au profit de termes tels que « post-modernisme », « néoromantisme », « nouvelle simplicité », « nouvelle intelligibilité », qui témoignent d’une réaction que l’on observe aussi dans la pensée en général. Simple mouvement de balancier dû au changement de génération, ou incapacité à définir l’art autrement que par rapport à des modèles temporels normatifs, comme le suggère Jean Clair ? Il semble que la question du rapport à la tradition soit aujourd’hui redevenue centrale pour la création : non pas comme prise de position esthétique, programmatique, polémique, mais dans la dimension concrète des liens entre le compositeur et les institutions musicales, et dans l’écriture elle-même. Les termes cités plus haut rendent alors mal compte de la réalité : ils la simplifient exagérément, donnant l’illusion d’un ordre là où règne une multiplicité de choix individuels, souvent complexes et ambigus. Dans quelle mesure une telle terminologie introduit-elle des a-prioris idéologiques qui faussent l’approche concrète des œuvres ? Nous pourrions dire en effet avec Kagel que « c’est l’arsenal des concepts historico-musicaux communément utilisés qui a influencé la composition des œuvres (non le contraire, donc), car les musiciens s’identifiaient rapidement et très volontiers à une notion d’« école », même si une telle identification ou typisation trop facile n’était pas du tout conforme à leur esprit. ».

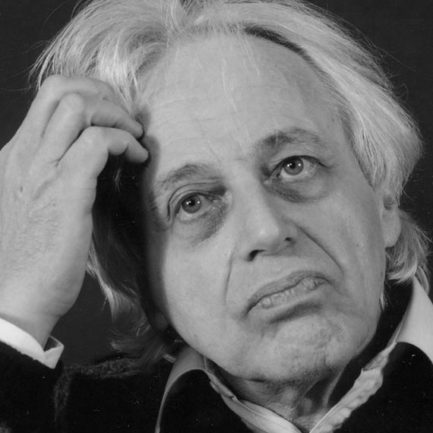

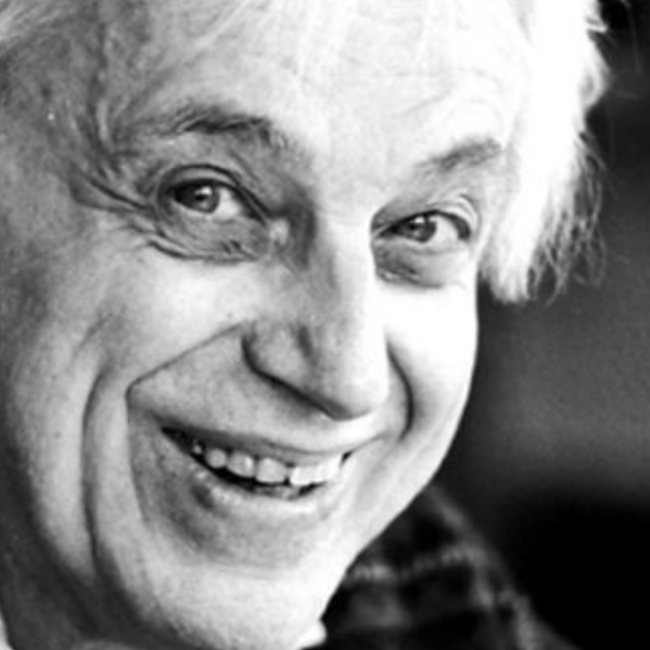

György Ligeti

Né dans la minorité hongroise de Roumanie, Ligeti a traversé toutes les dictatures politiques. A son image, sa musique, isolée des grands mouvements modernes occidentaux, a suivi son propre chemin en refusant toute idée de système.

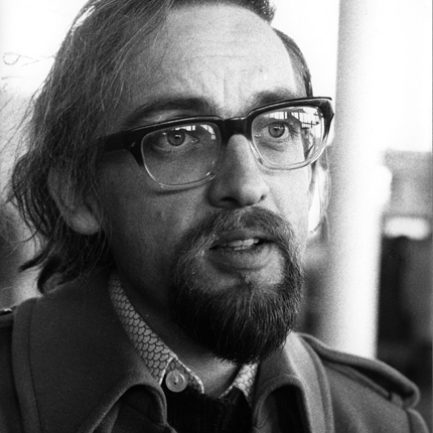

Brian Ferneyhough

Brian Ferneyhough (1943) est l’une des personnalités les plus importantes et les plus plus fascinantes de sa génération : sa musique, comme ses idées, ont marqué l’époque. Associé au mouvement de la « nouvelle complexité », Ferneyhough s’est fermement opposé aux tendances restauratrices et simplificatrices qui entendaient rompre avec le sérialisme de façon radicale. Ses textes reflètent le débat esthétique qui se développa dans les années 1980. Mais ils dépassent la polémique à travers une réflexion touchant aux fondements de la pensée musicale. Et dans ses analyses et ses présentations d’œuvres, il donne des exemples concrets de sa manière de travailler.

Fiche technique

On en parle

Rencontre autour de György Ligeti à la Bibliothèque La Grange-Fleuret

A l'occasion du centenaire de la naissance de György Ligeti, la Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret organise une rencontre animée par le journaliste Jean Lebrun autour des Ecrits du compositeur et de ses Etudes pour piano, en présence de Philippe Albèra, fondateur et directeur des...

Rencontre 2023 n°4 — Journée György Ligeti

Journée thématique organisée par la Haute école de musique de Genève, l’Ensemble Contrechamps, les Éditions Contrechamps et l’Université de Genève